上中学院個別指導部

大学入試結果・速報

2016年3月8日上中学院個別指導部 河浜塾東原教室 河浜塾祇園西原教室

個別指導部の各教室では、中学・高校入試だけではなく、大学入試にも力を入れています。この原稿を作成している3月8日(火)時点、いよいよ国公立大学の前期試験が終了し結果が帰ってきました。中学生・高校生の皆さんにとっても、先輩たちがどんな大学を目指しているのか気にかかるところかと思います。現時点での速報を記入させていただきますので、ご覧いただき、生徒諸君の頑張りを称えてあげていただきたいと思います。

| 国立 | 広島大学教育学部 | 祇園西原教室 | U・Y くん |

| 広島大学教育学部 | 祇園西原教室 | T・K さん | |

| 横浜国立大学教育学部 | 祇園西原教室 | M・Y さん | |

| 愛媛大学教育学部 | 学び舎高屋 | K・K さん | |

| 香川大学工学部 | 学び舎高屋 | T・K くん | |

| 公立 | 県立広島大学人間文化学部 | 東原教室 | K・K くん |

| 広島市立大学国際学部 | 祇園西原教室 | S・Y さん | |

| 広島市立大学国際学部 | 祇園西原教室 | O・A さん | |

| 山口県立大学国際文化学部 | 学び舎高屋 | M・K さん | |

| 私立 | 広島修道大学(各学部) | (各教室) | 16名 |

| 安田女子大学(各学部) | (各教室) | 9名 | |

| 広島文教女子大学(各学部) | (各教室) | 3名 | |

| 広島女学院大学(各学部) | (各教室) | 3名 | |

| 広島工業大学(各学部) | (各教室) | 2名 | |

| その他 | 多数名 |

スケッチブック2月号巻頭言

2016年2月11日上中学院個別指導部 上中学院~戸坂出江 会長 河浜塾本部八幡校 河浜塾東原教室 河浜塾祇園西原教室

スケッチブック2月号巻頭言より

untitled

今月中旬、今年度の新たな募集広告が出ます。私たちはこの塾の姿勢を明らかにするため新名さんにしっかりと呼んでいただくための広告を発表することとしました。以下はその内容です。是非じっくりとお読みください。

土台が大切

学びは本来、学ぶこと・わかることの楽しさや喜びによってリードされ、その興味によってより高いレベルの学習へと導かれていくものだと思います。

たとえば、私どもの塾を通して偏差値60以上の上位の公立校や難易度の高い私立中高に進んだ生徒の多くは、得意教科にこだわりを持ち、楽しみながら学習の土台を作ってきた者たちです。

学力は学習力から

当塾では具体的な教育の中身とともに、学び方(学習への取り組み方)を教えることに力を注いでいます。「わかる」ということと「できる」ということの違い」「宿題はいつやればよいのか」「定期テストへの取り組み方は・・・」そういったノウハウを通して学習力そのものを身につけることが大切です。

学習観の重要性

多くの場合、中学受験や高校入試は最終的なゴールではありません。したがってじっくり育てておきたいのは、大学まで継続できる高い学習意欲と骨太な思考力です。あわせて物事にていねいに取り組む姿勢や物事を論理的に考える思考力も育てたいと思います。そして大学で学ぶことも「人が人間として幸せを追及する」一過程なのです。

育てよう考える力

私たちは、どうしても覚えてもらわないといけない基礎事項以外、何から何まで丸覚えをすることを推奨しません。それでは学習力がつかないからです。簡単に得た知識は、簡単に忘れてしまうからです。私たちは物事を考える結果として得られる「生きた知識」を大切にします。

思考力と表現力を鍛える

大学入試の新共通テスト、公立の中高一貫校増設の動き。今教育をとりまく環境は再び音をたてて動き始めています。私たちはその動きに敏感に対応しながら確かな学力を育てよう思っています。そのための基礎力重視であり、そのための体験学習です。学びの体験から子供たちの思考力を伸ばし、わくわくした体験を表現する。新しい学力のキーワードは我々が実践してきた「思考力と表現力」です。

樹洞(うろ)

2016年1月10日上中学院個別指導部 上中学院~戸坂出江 会長 河浜塾本部八幡校 河浜塾東原教室 河浜塾祇園西原教室

ずいぶん前に、大木の根元に樹洞(うろ)を見つけたことがあって、しばらくの間、どうして、こんな穴ができるのだろうかと疑問に思ったことがありまして・・・。大木の根元のまるで洞穴のような大きな樹洞でした。

そんなある日、棚田で有名な筒賀の井仁(いに)という場所から天上山へ登る山道の脇で別の光景に出会いました。それは、大きな一本の倒木でした。薄暗い森に落ちる木漏れ日。辺りに満たされた緑の香り。肌を包むような濃い湿気・・・。その倒木は緑の苔(コケ)で覆われていて、朽ちかけていました。そして、その倒木を骸(むくろ)として、倒木をまたぐように根を張った若木が勢いよく天を目指していました。その時ふと諒解(りょうかい)したのです。ああ、こうしてあの樹洞はできるんだと・・・。

若木は、どんどん大きな木へと成長していきます。倒木の持つ栄養分も吸収しながら、空へと枝を広げます。そして、いつしか大木となった時には、苔むした倒木は朽ち果て、そこにぽっかりと穴が開いて、樹洞ができるのです。森の奥で静かに、しかも長い歳月をかけて、世代を受け継ぐんですね。そこには、悠久の時の流れを超えた「生命のドラマ」があるのです。 昨年も、私どもの各教室のいくつかで、生徒のお父様やお母様が亡くなられるという悲しい出来事に出会いました。ご病気の場合や事故の場合、いろいろな状況の中でも一様にそれぞれ悲しみがあり、もちろん、その子である私どもの生徒も深い悲しみの中で日々を過ごします。そしてその心をゆっくりとケアしながら、親の心を心として、子供たちを見守っていくことも私たちの大切な仕事です。

「親はあなたの中で生きている。だから頑張ろうな。」私はそんな言葉を軽薄な慰めのつもりで子供たちに発しません。しっかりと本当に、命を子供たちに残して、本当に子どもたちの中で親は生きていると、そう思っているんです。そして、私たちは厳粛な「命のリレー」をして、今ここに生かされているんだから。「命いっぱい」に生きなければと思うのです

樹洞は、命の跡です。その跡は、やさしく虫たちや小動物にあたたかくて穏やかな小さな住処(すみか)を与えていきます。そうやって、時は流れ、そうやって、命は受け継がれていくのです。  河浜一也

河浜一也

ところで、あなたは・・・

2015年10月11日上中学院個別指導部 上中学院~戸坂出江 会長 河浜塾本部八幡校 河浜塾東原教室 河浜塾祇園西原教室

ぼくらがめぐりあう なにもかも

すべては過ぎゆく 流れゆく。

人生はしょせん かりそめの一瞬か。

しかしそれでも花はその一瞬のために必死で咲く。

まして、一篇の詩、一枚の絵はもしかしたら、

あるひとの心に永遠に生きることがある。

ぼくらはだからそれを求める。

ところであなたは・・・。

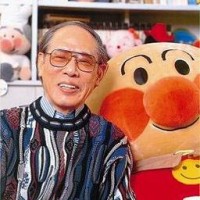

やなせたかし「詩とメルヘン」より

この詩は、サンリオ出版から出されていた「詩とメルヘン」という月刊誌の巻頭言である。「やなせたかし」先生といえば、この「詩とメルヘン」にメルヘンとして発表した「あんぱんまん」で有名である。後にテレビ漫画として人気を博し、子供たちに絶大な支持を得たことは、誰でも知っている。私は妹とともに中学から高校・大学時代までこの「詩とメルヘン」を愛読した。

そして、先生と知己を得たのはまだ20代のこと、先生はよく歌を歌われた。あまりお上手とは言えないと言えばおこられるかもしれないが、河浜が歌をやっていることをお話しすると、ますます大声で歌われた。ご長寿であったとはいえ、2年前にお亡くなりになった時には、落涙を禁じ得なかった・・・。間もなくご命日(10月13日)である。合掌。

さて、先生はこの詩で、詩というものが「あるひとの心に永遠に生きることがある」と書いている。では我々の携わる教育というものはどうであろうかと考えさせられる。教育こそが子供たちの心の中にずっと影響を与えつづけ、教育にふれることによって、少し人生を変えることができれば幸せだなと思う。

何年か前、私どもの第3期卒業生から真夜中に電話があった。3期卒業生といえばもう40歳を超える。もうお母さんで、その娘さんもすでに当塾を卒業している。話は彼女のお父さんが亡くなったということだった。そんな人生の節目に、話したくなったと電話してきたのだ。

また別の日には、結婚が決まった卒業生が、結婚式に出席して、挨拶をしてほしいと連絡してきた。あまり努力家とは言えなかった彼が、人が変わったように努力を重ね、公務員として社会のお役にたっているのは、学習共同体での生活があったからだと言ってくれた。

上の詩の最後の一文「ところであなたは」に、こたえるならば・・・、ぼくらは教室の中で子供たちを揺さぶる一陣の風でありたい。そして、その風が、子供たちの一生を少し変える力になってほしい。 会長 河浜一也

今年の夏に変えたこと(会長ブログ)

2015年8月12日上中学院個別指導部 上中学院~戸坂出江 会長 河浜塾本部八幡校 河浜塾東原教室 河浜塾祇園西原教室

今年、春の保護者会で強調してお話しさせていただいたことが何点かある。公立高校入試の出題内容が変わったこと。その変化は5年後の教育改革の先行変化にほかならないこと。そして、そのことに気づくことが大切であり、今後の入試対策もその方向性を大前提に行うこと。また、出題の変化をそのように意識しなければ、変化の本質を見誤ることになるので、きちんとした視座をもって、塾として生徒によき指導ができるように努力したいということ、などだ。 多くの塾関係者との懇談の機会を持つ河浜は、早くからこうした考えに立って受験指導を行うように塾内で徹底し、この考えに基づいて昨年も受験指導を行ってきた。でありながら塾業界内を見渡すと、現状においてこのことを声高に話す人はまだまだ少ないと言わざるを得ない。すなわちわれわれは、同業他社に比べて少し先を歩んでいるのだと認識しており、このリードを生徒への受験指導に還元しようと努力している。 このような認識から、主に中学3年生と一斉指導の小学生通常科において、この夏休みの学習内容を変更改善して、新しい取り組みをおこなっている。 中学3年生では、入試対策の一環として例年秋に行っていた受験基礎事項に関する学習を、夏期講座スタート前に家庭学習としてやっていただき、きちんと理解できたかどうかを講座中にチェックするという取り組みを、昨年までの夏期講座の学習内容にプラスして行っている。それだけこの夏は中学3年生諸君にとって過酷な夏になっている。例年よりやらねばならないことは多い。この学習は、一昨年より公立高校入試が一般に難化傾向にあり、十分な応用力をつけなければ対応できない問題が増えたため、そういった問題に対応する時間をしっかりと取るために、基礎事項を前倒しで履修したということで、簡単に言うと例年より公立高校中心の入試対策の時期を早めたことになる。一斉指導教室においても、個別指導教室においてもこうした取り組みをおこなって、塾の研究の成果が発揮されようとしている。 また、一斉指導教室の小学生科では、その特色でもある体験学習などがさらに充実して展開されており、個別指導教室においても、その成果の一部を享受している。宮島歴史散歩・星降る一夜合宿にも例年を超える多くの申し込みをいただいている。一斉指導教室では、理科実験教室やオリジナル検定の他、英語・漢字・計算を鍛えるオプショナル講座も用意された。とくに、教育改革で位置付けが大きくなる英語を小学生のプログラムの中に取り入れたことは特に意義深いことと感じているし、今後の方向性を示す新しい取り組みとして、今後その効能成果について検証していかねばならない。いずれにしても、学習塾の業界の最先端を走る以上、われわれ側が努力を重ねていかなければならないことは言うまでもない。そうした変化がこの夏は盛りだくさんである。小さく見えるこうした変化を私たちは大きな変化ととらえ、その意義に沿った成果を出そうと懸命に取り組んでいる。 会長 河浜 一也

今年、春の保護者会で強調してお話しさせていただいたことが何点かある。公立高校入試の出題内容が変わったこと。その変化は5年後の教育改革の先行変化にほかならないこと。そして、そのことに気づくことが大切であり、今後の入試対策もその方向性を大前提に行うこと。また、出題の変化をそのように意識しなければ、変化の本質を見誤ることになるので、きちんとした視座をもって、塾として生徒によき指導ができるように努力したいということ、などだ。 多くの塾関係者との懇談の機会を持つ河浜は、早くからこうした考えに立って受験指導を行うように塾内で徹底し、この考えに基づいて昨年も受験指導を行ってきた。でありながら塾業界内を見渡すと、現状においてこのことを声高に話す人はまだまだ少ないと言わざるを得ない。すなわちわれわれは、同業他社に比べて少し先を歩んでいるのだと認識しており、このリードを生徒への受験指導に還元しようと努力している。 このような認識から、主に中学3年生と一斉指導の小学生通常科において、この夏休みの学習内容を変更改善して、新しい取り組みをおこなっている。 中学3年生では、入試対策の一環として例年秋に行っていた受験基礎事項に関する学習を、夏期講座スタート前に家庭学習としてやっていただき、きちんと理解できたかどうかを講座中にチェックするという取り組みを、昨年までの夏期講座の学習内容にプラスして行っている。それだけこの夏は中学3年生諸君にとって過酷な夏になっている。例年よりやらねばならないことは多い。この学習は、一昨年より公立高校入試が一般に難化傾向にあり、十分な応用力をつけなければ対応できない問題が増えたため、そういった問題に対応する時間をしっかりと取るために、基礎事項を前倒しで履修したということで、簡単に言うと例年より公立高校中心の入試対策の時期を早めたことになる。一斉指導教室においても、個別指導教室においてもこうした取り組みをおこなって、塾の研究の成果が発揮されようとしている。 また、一斉指導教室の小学生科では、その特色でもある体験学習などがさらに充実して展開されており、個別指導教室においても、その成果の一部を享受している。宮島歴史散歩・星降る一夜合宿にも例年を超える多くの申し込みをいただいている。一斉指導教室では、理科実験教室やオリジナル検定の他、英語・漢字・計算を鍛えるオプショナル講座も用意された。とくに、教育改革で位置付けが大きくなる英語を小学生のプログラムの中に取り入れたことは特に意義深いことと感じているし、今後の方向性を示す新しい取り組みとして、今後その効能成果について検証していかねばならない。いずれにしても、学習塾の業界の最先端を走る以上、われわれ側が努力を重ねていかなければならないことは言うまでもない。そうした変化がこの夏は盛りだくさんである。小さく見えるこうした変化を私たちは大きな変化ととらえ、その意義に沿った成果を出そうと懸命に取り組んでいる。 会長 河浜 一也

教育改革が高校入試を先行変化させた。

2015年3月11日上中学院個別指導部 上中学院~戸坂出江 会長 河浜塾本部八幡校 河浜塾東原教室 河浜塾祇園西原教室

教育改革の中身と先行変化

この1年間私たちは、公立高校入試対策として、少し例年にない動きをいたしました。原因は公立高校入試の出題内容の変化に対応するためでした。

最初にくづいたのは今から2年前、今春高3になる諸君が受けた公立高校入試の国語の出題で120文字で答える問題が出題されました。その時私たちはこの問題が2020年のセンターテスト廃止にともなう教育改革の先行変化ととらえました。それは、特に表現力を問う問題です。

また、昨年の社会科の地理の問題は、資料を読み取る問題に大きくシフトしました。もはや地理は記憶教科ではないといえる状態になったのです。思考力や判断力を問う問題です。

「思考力」「判断力」「表現力」を問う教育改革、その改革は、高校と大学の接続改革というふうに呼ばれてはいますが、教育の世界では長年にわたって、大学入試が変わらなければ、中学入試や高校入試は変わらないと言われてきました。さらには、その変化によっては学校教育そのものが変わるとも言われています。その最初の変化として入試が変化していると考えた私たちは、その先行変化に対応していこうと考えました。私たちは教育改革の最先端で、「思考力」「判断力」「表現力」を少しでも鍛えていこうとしたのです。

ここでもう一度、2020年に予定されている教育改革の内容について、確認いたします。

2020年には、センターテストが廃止され、高校在学中に受ける基礎力テストと、高3で受ける大学入学者を選抜するテストにかわります。特にその中で大学入学者を選抜する学力評価テストは、記憶中心のテストではなく、「思考力・表現力・判断力やコミュニケーション能力」を問う問題に変わるのです。そしてその改革は今春の新中2学年から実施、新小3~4からはコンピュータによるテストが計画されています。また合わせて英語教育が大きく変わり、個別大学の英語は外部テストを導入する大学が多くなります。推薦融資やAO入試は難化。簡単な推薦入試だけ、AO入試だけといった枠組みの入試はなくなるようです。

入試の形式だけの変化ではなく、どのような能力を「学力」として評価するのか。学力観の根本的な変化です。もちろんそういった学力観は以前から言われてきたことですが、それに対して実際の大学入試は知識偏重・記憶中心のテストに終始していたのです。今回の改革は根本的な改革と言えます。

2012/10/24 19:25